O脚X脚に対するストレッチ

O脚X脚とは ①O脚 両膝が外側へ開き、左右のくるぶしをつけても脚の内側がつかない状態です。 日本人特有の脚の筋肉や靭帯の作りが影響し、日本人に多いと言われています。 ②X脚 両膝が内側へ開き、左右の膝の内側をつけてもく … Continue reading “O脚X脚に対するストレッチ”

O脚X脚に対するストレッチ

2025年5月27日

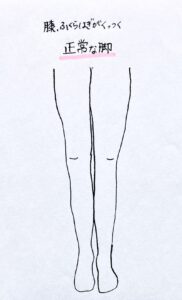

O脚X脚とは

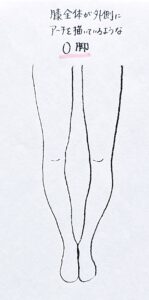

①O脚

両膝が外側へ開き、左右のくるぶしをつけても脚の内側がつかない状態です。

日本人特有の脚の筋肉や靭帯の作りが影響し、日本人に多いと言われています。

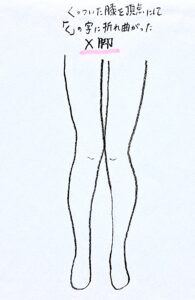

②X脚

両膝が内側へ開き、左右の膝の内側をつけてもくるぶしの内側がつかない状態。

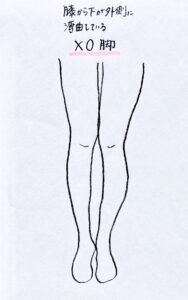

③XO脚

両膝が内側へ開き、膝から下は外側へと開いてしまう状態。

O脚X脚の原因

①骨盤の傾き

足の付け根にある骨盤の傾きが足の歪みに繋がり、やがてO脚X脚などを生じると言われています。

また、猫背や反り腰などの姿勢不良は骨盤の傾きに影響を及ぼし、O脚X脚を発症する可能性が高くなります。

②座り方

「足を組む」「頬杖をつく」「横座り」などを長時間続けていると筋肉が緊張してしまうため、関節に不自然な負荷がかかります。

また骨盤の傾きにも繋がりやすいです。

O脚X脚に効果的なストレッチ

①O脚ストレッチ

<ワイドスクワット>

1.両足で立ち、足を広めに開く。

2.つま先は斜め45度外側に向ける。

3.背骨をまっすぐにするイメージで腰をゆっくり下げて太ももが床と並行になるようにする。

4.素早く元の体勢に戻る。

5.20回繰り返す。

②X脚ストレッチ

<スプリットスクワット>

1.両足でまっすぐ立っている状態から片足を前に出して立つ。

2.上半身をまっすぐに保ったままゆっくり膝を曲げながら下に降りていく。

3.体を戻す。

4.片足10回やったら、左右の足を逆にしてもう片方もやる。

5.1日2セット行う。

いかがでしたでしょうか?

O脚X脚は日常の様々なことが原因となって発症します。

今回紹介した原因を意識して改善を目指しましょう。

最後までお読み頂きありがとうございました。

バセドウ病の要因とツボ

バセドウ病とは バセドウ病とは、甲状腺のはたらきが異常に活発になることで甲状腺ホルモンが過剰に産生される病気です。 発症頻度は1,000人に0.2~3.2人とされていますが若い女性に発症しやすいのが特徴です。 バセドウ病 … Continue reading “バセドウ病の要因とツボ”

バセドウ病の要因とツボ

2025年5月08日

バセドウ病とは

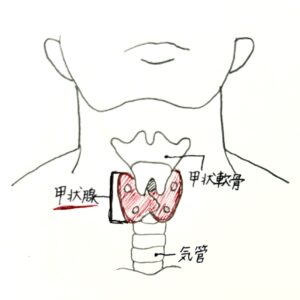

バセドウ病とは、甲状腺のはたらきが異常に活発になることで甲状腺ホルモンが過剰に産生される病気です。

発症頻度は1,000人に0.2~3.2人とされていますが若い女性に発症しやすいのが特徴です。

バセドウ病は適切な治療をしないまま放置すると、心不全や骨粗しょう症などを引き起こすリスクが高くなるため早期発見・早期治療が重要です。

バセドウ病の原因

バセドウ病の原因は、甲状腺を刺激する”TSH受容体抗体”が体内で産生されるようになることです。

甲状腺ホルモンは脳の下垂体から分泌される”甲状腺刺激ホルモン(TSH)”が甲状腺を作る細胞表面に存在する”TSH受容体”に結合することによって甲状腺を刺激し、分泌が促されます。

バセドウ病ではTSH受容体抗体が結合し、甲状腺を過剰に刺激することで甲状腺ホルモンの過度な分泌が生じます。

どのようなメカニズムでTSH受容体が産生されるようになるのか明確なメカニズムは解明されていません。

しかし遺伝の関与も指摘されている他、もともとバセドウ病になりやすい体質の人が過度なストレス,過労,重度な感染症,妊娠,出産などを契機に発症するケースも多いです。

バセドウ病の症状

バセドウ病を発症すると、甲状腺ホルモンの過剰分泌が引き起こされます。

甲状腺ホルモンは全身の臓器に作用して新陳代謝を促す作用があります。

また、バセドウ病は自律神経の一種である交感神経のはたらきを活性化するカテコールアミンの分泌量も過剰になることが知られています。

その結果、動悸,体重減少,手の震え,過剰な発汗,下痢などの身体的症状,イライラ感,不眠,落ち着きのなさ,疲労感などといった精神的症状が見られるようになります。

また、過度に刺激されることによって甲状腺は大きく腫れ、喉の違和感を自覚することも少なくありません。

さらに目を動かす筋肉や脂肪に炎症を引き起こすことで腫れを生じ、目が内側から押し出されるように見える”眼球突出”が現れるのもバセドウ病の典型的な症状の1つです。

悪化すると瞼や結膜に充血,目の動きの異常,ドライアイなどを引き起こします。

さらにバセドウ病は適切な治療をしないままの状態が続くと心臓に過度な負担がかかって不整脈を引き起こしたり、心不全を起こしたりするケースも少なくないです。

また、骨の代謝が活発になることで骨が脆くなり、些細な刺激で骨折しやすくなる可能性があります。

バセドウ病に有効なツボ

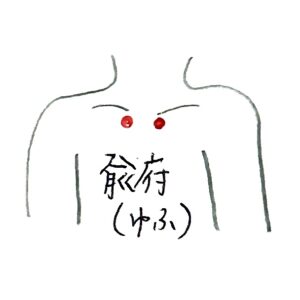

①兪府(ゆふ)

腎経のツボ。

腎経は甲状腺の近くを通るので、ここを刺激することで甲状腺機能の調整が期待できます。

鎖骨の真下、胸の大きな骨の際から指1本分の位置。

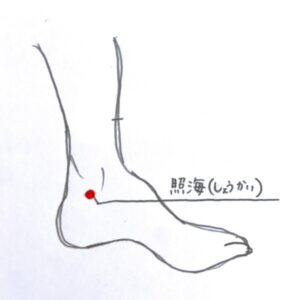

②照海(しょうかい)

腎経のツボ。

内くるぶしの真下にあるくぼみのあたり。

③人迎(じんげい)

自律神経のはたらきが整い、血圧を下げる効果の高いツボ。

のどぼとけから少しずつ外側に動かし、脈を感じるところ。

いかがでしたでしょうか?

バセドウ病に有効なツボを3つ紹介しました。

ぜひご活用ください。

最後までお読み頂きありがとうございました。

二日酔いに効くツボ

最近寒さも増し、年末年始も近づいてきました。 年末年始には忘年会や新年会と、飲み会の機会が多くなっていくことと思います。 今回は二日酔いに効果的なツボをご紹介します。 二日酔いの予防 まずは二日酔いを最小限にするための予 … Continue reading “二日酔いに効くツボ”

二日酔いに効くツボ

2024年12月24日

最近寒さも増し、年末年始も近づいてきました。

年末年始には忘年会や新年会と、飲み会の機会が多くなっていくことと思います。

今回は二日酔いに効果的なツボをご紹介します。

二日酔いの予防

まずは二日酔いを最小限にするための予防についてご紹介します。

①空腹時の飲食は避ける。

空腹時のアルコール摂取は体内に吸収されやすくなってしまいます。

食事をしっかり摂りつつアルコールも摂取するようにしましょう。

②水も一緒に摂取する。

アルコールと同時に水も摂取することによって、多量のアルコール摂取を抑えることができます。

③飲み過ぎに注意。

そもそも飲み過ぎてしまっては対策の意味もなくなってしまうかもしれません。

ペース配分に気をつけながら、楽しく適度にアルコールを楽しみましょう。

二日酔い時のNG行為

①迎え酒

迎え酒は二日酔いを長引かせてしまう要因にもなりますが、アルコールの過剰摂取により健康リスクを高める原因にもなってしまいます。

②激しい運動をする

二日酔いの時は脱水状態に陥りやすくなっています。

そのため激しい運動をして大量に汗をかくと脱水がさらに進行し、体内のアルコール濃度が高まってしまいます。

熱いお風呂やサウナなど大量に汗をかく行為も避けるようにしましょう。

③カフェインの大量摂取

カフェインは利尿作用があるため、脱水を引き起こし症状を悪化させてしまう恐れがあります。

少量であれば二日酔いによる頭痛の緩和に繋がることもありますが、飲み過ぎには注意が必要です。

二日酔いの治し方

①水分や糖質の摂取

二日酔いを解消するには、水分と糖質の摂取が効果的です。

アルコールは肝臓でアセトアルデヒドという物質に分解されて二日酔いになります。

アセトアルデヒドの血中濃度を下げるためには十分な水分摂取が重要です。

また肝臓がアルコールを分解する際には糖質を必要とします。

スポーツドリンクやトマトジュースを積極的に摂取しましょう。

②安静にする

二日酔いの状態の悪化や回復の遅れを予防するには安静にすることが重要です。

③ツボを押す

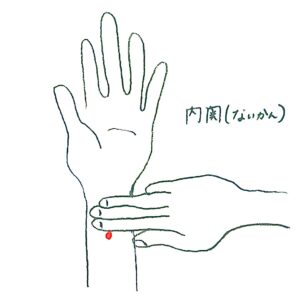

・内関(ないかん)

手首から腕の方へ指3本分の場所にあるツボ。

吐き気やめまい。胃の不快感や頭痛に効果的です。

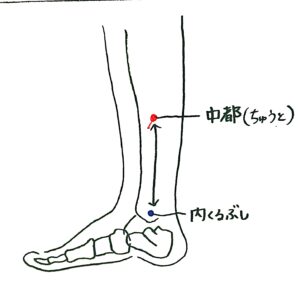

・中都(ちゅうと)

内くるぶしから親指7本分くらい上にあり、足の内側の骨の真ん中でちょうどくぼんでいるところ。

肝臓の急な不調を和らげる効果があります。

いかがでしたでしょうか?

年末年始の飲み会に備えて。これらの予防法やツボを確認しておきましょう。

最後までお読み頂きありがとうございました。

お問い合わせ